Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten hat Hans Bidder sein Zuhause in China gefunden und dabei eine tiefe Faszination für die reiche chinesische Kunst entwickelt.

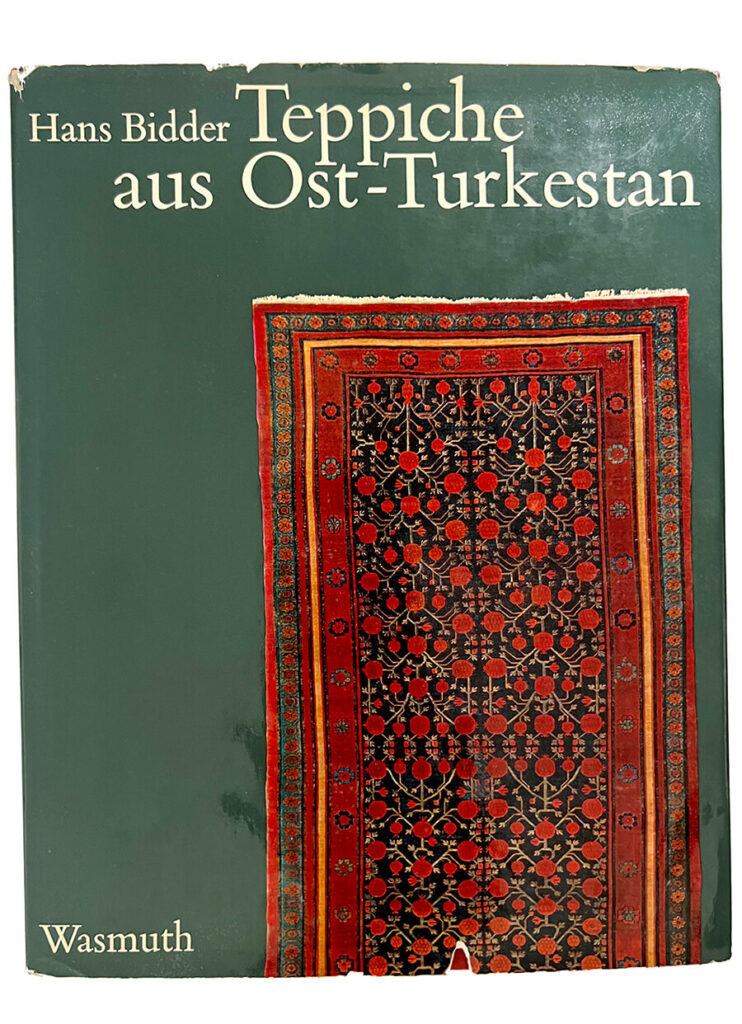

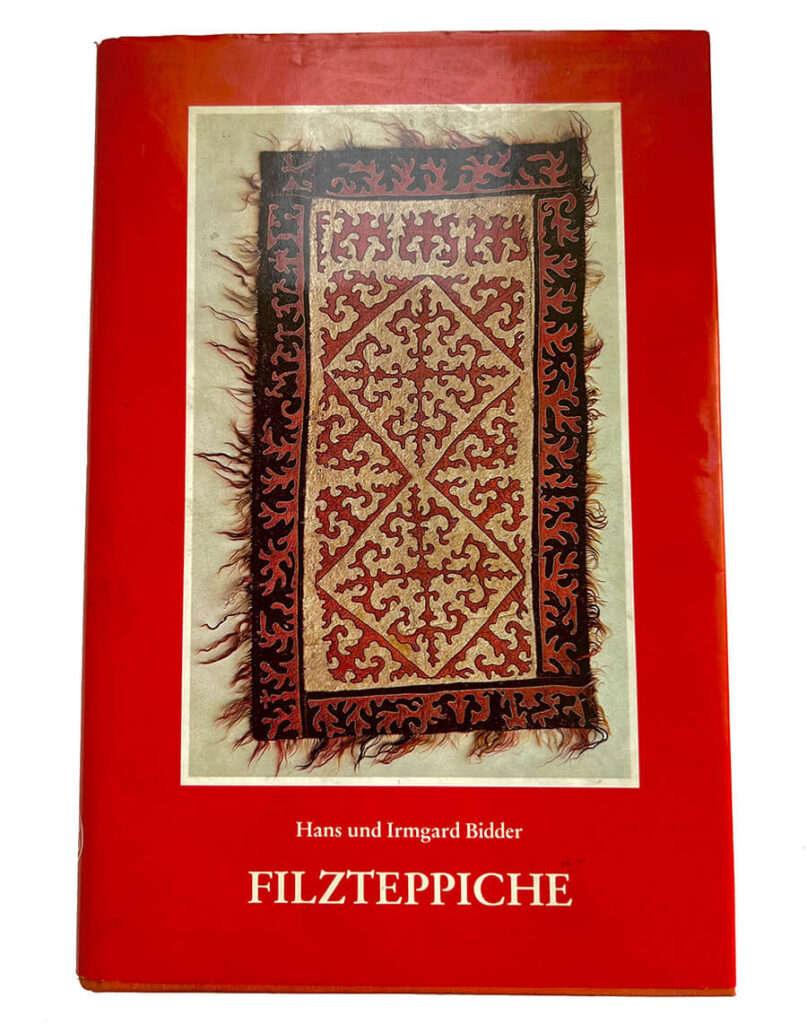

Zwei Sammelleidenschaften sind von Hans Bidder und seiner Gattin Irmgard, die mit ihm in zweiter Ehe verheiratet war und ihn bei seinen Forschungen unterstützte, bekannt. Einmal sind es die Teppiche Ostturkestans, die unter Sammlern auch als Khotan- oder Kansu-Teppiche geläufig sind, mit denen er sich 1925 in Peking zu beschäftigten begann.

Bei dem Aufbau seiner Sammlung sicherte er sich über Jahrzehnte hinweg verlässliche Unterstützung durch erfahrene Kunsthändler und Teppichspezialisten wie Sammy Yukuan Lee und David Techun Wang. Eine Frucht seiner allmählich gewachsenen Kennerschaft auf diesem Gebiet war das posthum erschienene Standardwerk über Teppiche aus Ostturkestan. Im Vorwort geht Bidder auf die entschiedene Hilfestellung ein, die ihm seine chinesischen Freunde gewährten: „Bei der Beschaffung meiner Sammlung halfen mir die Teppichhändler Sammy Yukuan Lee und David Techun Wang, die mich Jahrzehnte hindurch von der Ankunft aus dem Westen eintreffender Karawanen mit Teppichen benachrichtigten. Eine Generation hindurch lebten Mitglieder der Familien in Kalgan und überwachten die aus Samarkand über die Provinz Kansu kommenden Teppichwaren. Seiner engen Verbundenheit mit dieser alten Samarkand-Seidenstraße verdankt Yukuan Lee seinen Beinamen „Sammy“. Der gemeinsamen Begutachtung der Teppiche entsprang meine aufrichtige Freundschaft zum Hause Lee und Wang“ (S. 9). Bidders exzellente Sammlung hatte ein tragisches Schicksal. 25 seiner besten Stücke hatte er 1940 nach Deutschland gebracht, um für das geplante Buch farbige Abbildungen erstellen zu lassen, doch wurden alle nach Kriegsende aus seinem Berliner Heim geraubt (Vorwort S. 10). Es ist ein Glücksfall, daß eines der Prunkstücke aus der Bidder´schen Sammlung, die sich über die unsicheren Zeitläufte hinweg erhalten hatte, von Irmgard Bidder für die Ostasiatische Sammlung des Museums für Völkerkunde erworben werden konnte.

Über Jahrzehnte hinweg galt auch den Ordosbronzen das forschende Sammlerinteresse von Hans Bidder, unterstützt dabei wiederum von seiner Frau Irmgard. Ihre Forschungen schlugen sich in einem dreibändigen, heute im Archiv der Ostasiatischen Kunstsammlung aufbewahrten Manuskript (Ordu. Totem-Bronzen hunnischer Fürsten, von Irmgard und Dr. Hans Bidder. Peiping 1949) nieder, dessen Ausarbeitung aber nicht mehr gelingen sollte. Im Vorwort zu diesem Manuskriptes geben sie wichtige Hinweise über ihre Gewährsleute vor Ort, über die sie an die Objekte bzw. an Informationen über sie gelangten. „Schliesslich müssen wir den sicheren, unbeirrbaren Instinkt des chinesischen Sammlers Chao Chen-ju hervorheben, der mit seinem Bruder Chao Han-chin und Sohn Chao Yü-hou 30 Jahre lang diese Spezial-Kunstgattung, auch als sie wenig gefragt wurde, weiter verfolgte und an der Auffindung dieser Bronzen durch Familienmitglieder in Suiyuan festhielt. Die grossen Museen in Stockholm, London und Paris werden nur wenige Stücke besitzen, die nicht durch die Hände der Chao´s gingen. Bis zu unserer Zeit 1950 waren sie daher auch die einzigen Kenner in Peking geblieben. Sie unterstützten unsere Studien und stellten uns überdies ihr reiches Material zur Verfügung, soweit es unsere eigene Sammlung ergänzte. Erst dadurch war eine intensivere Bearbeitung möglich. Hierfür möchten wir den Chaos an dieser Stelle unseren ganz besonderen Dank aussprechen.“ Dieses Zitat gibt wertvolle Auskunft über die Region, aus der die Ordosbronzen der Sammlung stammen. Suiyuan, zu der auch die Präfektur Ordos zählte, wurde in der Zeit der Republik als Provinz eingerichtet und in der Volksrepublik China 1954 Teil der Inneren Mongolei.